У ленинградского художника Гавриила Давидовича Гликмана (1913-2003) персональных выставок в Ленинграде/Петербурге почти не было. До эмиграции в 1979 году полноценно состоялась только одна: персональная выставка скульптуры и рисунков Гавриила Гликмана на пушкинские темы, организованная Всесоюзным музеем А.С. Пушкина в Камероновой галерее (г. Пушкин) в 1961 г.

Выставка живописи Гликмана в Доме композиторов в 1968 г. действовала всего два дня и на третий день была закрыта по распоряжению начальства.

В эмиграции – в Германии и других странах – персональных выставок у Гавриила Гликмана было много – и при жизни, и после смерти. В 1990-х-2000-х гг. стараниями саратовского актера и коллекционера Льва Горелика прошли выставки художника в Саратове и в Москве. В Петербурге же (в Ораниенбауме) состоялась всего одна небольшая выставка живописи и графики Гликмана в 2013 г.

Выставка «Достоевский и не только…» – первая за долгое время персональная выставка Гавриила Гликмана в Петербурге. Это не только выставка портретов, но и выставка-портрет самого художника, поскольку здесь его разнообразное творчество впервые представлено комплексно: станковая скульптура, графика и живопись. (Вот только с монументами придется познакомиться отдельно – посмотреть бюст Циолковского в Петропавловской крепости, памятник Ленину на ж/д станции «Разлив» или Ломоносову в Ораниенбауме, а также мемориальную доску В.Ф. Комиссаржевской на входе в театр ее имени).

Картины Гавриила Гликмана фактически неизвестны российскому зрителю, хотя его живописный «стаж» насчитывает как минимум сорок лет, наследие огромно и в большой степени посвящено именно России – российской культуре в лице ее выдающихся представителей: поэтов, писателей, музыкантов, режиссеров, актеров. Но так сложилась судьба: профессиональный скульптор, признанный и успешный мастер, Гавриил Гликман в начале 1960-х гг. вошел в живопись как неофициальный художник. Если его монументальная и камерная скульптура советского периода укладывается в рамки того явления, которое принято называть соцреализмом, то живопись как будто принадлежит другой культуре – андеграунду. Это «живопись крика», вписывающаяся в традицию экспрессионизма.

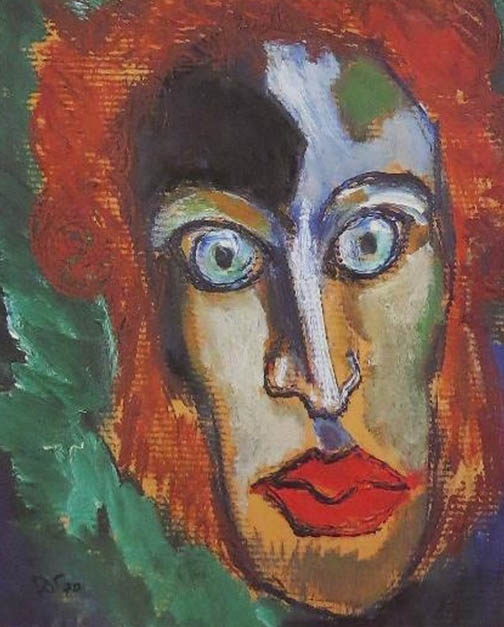

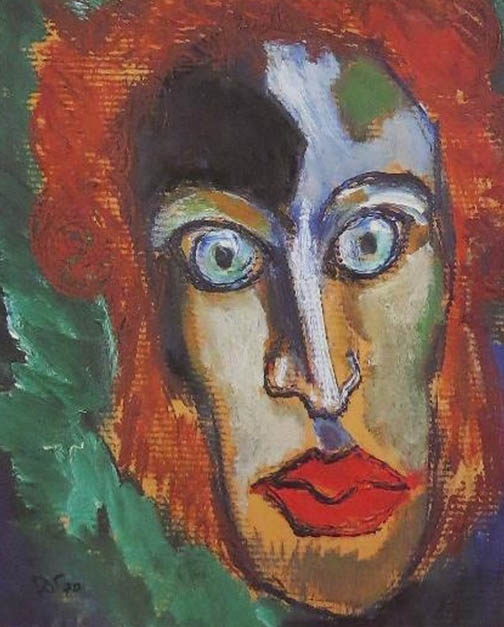

Нет, кажется, ничего более несовместимого, чем два портрета А.С. Пушкина, созданные Гавриилом Гликманом в скульптуре и в живописи:

|

|

|

Гавриил Гликман. Фрагмент скульптуры «Пушкин-лицеист», 1949. Мрамор

Фото И. Мамоновой |

|

Гавриил Гликман. «Пушкин», 1970.

Картон, масло

Цифровая копия со слайдов из част. коллекции |

Даже вне темы, вне сюжета, сама намеренно грубая, артистически небрежная манера гликмановского письма ассоциировалась с непосредственностью самовыражения, с представлением о творческой индивидуальности, со свободомыслием. Неудивительно, что Гликман-живописец до эмиграции в 1979 г. был лишен возможности выставлять свои работы публично и демонстрировал их только в мастерской кругу друзей, знакомых и коллекционеров или устраивал показы слайдов со своих картин в Доме творчества композиторов в Репино. Кроме того, черно-белые фотографии некоторых живописных работ Гавриила Гликмана распространялись в «самиздате». Таким образом, своя аудитория зрителей и коллекционеров у Гликмана была – очень узкая, но какая! Его живопись коллекционировали Е. Мравинский, Г. Рождественский, А. Журбин, В. Спиваков, позже М. Ростропович и Г. Вишневская.

В творчестве Гавриила Давидовича Гликмана более всего интересовал человек – величайшая тайна и предначертанность судьбы, зашифрованные в индивидуальности каждого лица. Поэтому главный жанр его живописи – портрет.

Художника привлекали самые разные человеческие типажи, он часто выискивал лица в толпе, прямо на Невском проспекте и приводил чем-то зацепивших его персонажей в мастерскую – так возникла огромная портретная серия «Невский проспект». Но самым увлекательным для Гликмана всегда было создание портретов тех, в ком «силен дух творчества» – музыкантов, поэтов, писателей, вообще творцов.

Причем, будучи художником, именно художников Гликман изображал менее всего – основная часть его живописных портретов посвящена людям музыки и слова. И если музыка в огромной портретной галерее Гликмана представлена и русскими, и в большом числе европейскими именами, то поэзия и литература – почти исключительно русскими.

Созданная художником серия портретов поэтов, писателей, литературных героев огромна. Он начал работать над ней на рубеже 1950-х–1960-х гг. в Ленинграде, закончил в конце 1990-х в Мюнхене. Многие из этих смелых, вызывающе дерзких портретов Достоевского, Пушкина, Гоголя, Ахматовой, Блока, Цветаевой, Зощенко были написаны именно в 1960-е-1970-е гг. и впоследствии неоднократно повторялись с различными вариациями.

Ленинградский коллекционер неофициального искусства В.Ф. Михеев, познакомившийся с Гликманом в начале 1960-х гг., вспоминал: «Такое неожиданное и откровенно беспощадное изображение кумиров приводило меня в ступор. Ничего подобного я раньше не видел и даже представить себе не мог, что картина, написанная достаточно простыми средствами, может оказывать такое сильное психологическое воздействие» (Михеев, В.Ф. «О Гаврииле Гликмане» // Мамонова И.Г. «Ленинградский экспрессионизм»: Соломон Гершов, Гавриил Гликман, Феликс Лемберский. М.: БуксМАрт, 2020, 432 с. С. 406).

Несмотря на неожиданную, иногда спорную изобразительную интерпретацию, поэты и писатели на портретах Гликмана всегда узнаваемы. Экспрессивная манера живописи обнажает, словами Мстислава Ростроповича, «духовную сущность людей», избавляет от всего случайного, бытового, преображает лица в лики. Образы классиков русской литературы, очищенные от изобразительных трафаретов, предстают в своем подлинном трагедийном величии – все они увидены будто бы впервые. Категория трагического была для Гликмана важнейшей в его понимании творчества, в выборе героев собственных произведений, в оценках чужих работ, в отношении к жизни в целом. Поэтому в трактовке образов своих героев Гликман часто форсировал интонации жертвенности, страдания, мученичества. Таковой представлялась ему судьба поэта – вообще судьба творца, существующего между временем и вечностью.

По словам искусствоведа Е. Водоноса, Гликман видел свою сверхзадачу в том, чтобы «раскрыть подлинное лицо эпохи в незабываемых обликах ее глубочайших выразителей и трагических жертв» (Е.Водонос. «Выпростай из тела душу – пробил час ее крылатый». // Гликман Г. Я живу, потому что я вижу. Саратов: ООО «Орион», 2011. 334 с. С.10.).

Серия портретов русских поэтов и писателей была названа самим Гликманом «Духовной летописью России», а ее создание осознавалось им, вероятно, как собственная духовная миссия. Герои этой серии должны были предстать как «мощные аккумуляторы, вобравшие в себя дух и трагедию … страны», как «чреда мучеников и подвижников русского искусства, осветивших светом добра и истины историю человечества» (Дмитриев Т. «Размышление с кистью в руке» // Гликман Г. «Я живу, потому что я вижу». Саратов: ООО «Орион», 2011. 334 с. С.20). Этим романтическим пафосом проникнуты лучшие произведения Гавриила Гликмана.

Ирина Мамонова

искусствовед